“단순 조리 기술이 아닌, 미식에 대한 깊은 이해 요구”

2025-10-16

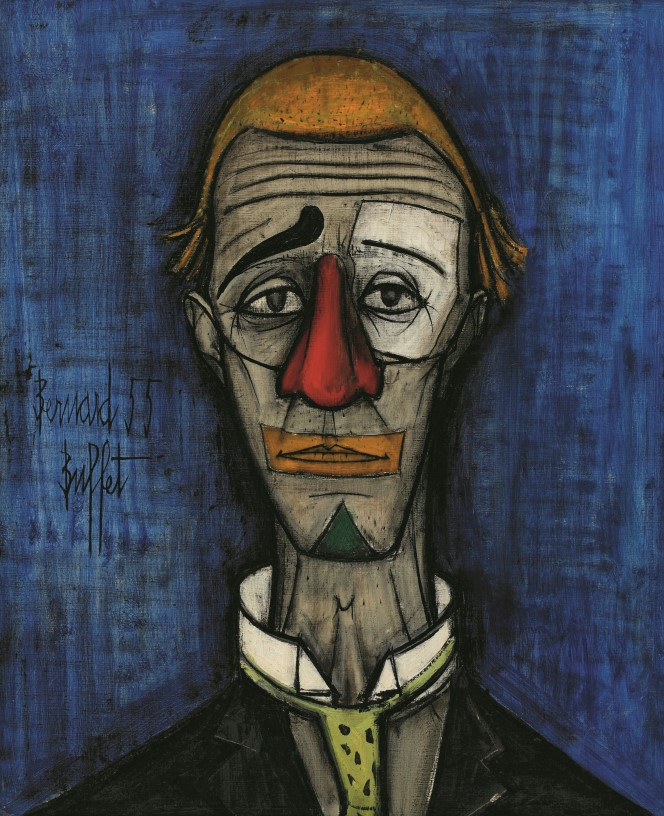

‘낭중지추’. 베르나르 뷔페(Bernard Buffet)의 그림을 보고 있자면 이 사자성어가 떠오른다. 그의 독보적인 재능 때문이기도 하지만 ‘삶’이라는 주머니 속에 담긴 ‘죽음’이라는 송곳을 가감 없이 그려낸 듯한 그림의 아우라 때문이다. 세계대전이라는 생사의 터널을 지나온 삶의 이력이 검은 색채로, 날카로운 직선으로, 텅 빈 사물로, 공허한 눈동자로, 광대의 자화상으로 화폭에 담겼다. 연인 아나벨을 만나고서는 또 어떤가. 살아있는 눈동자, 생기 띈 색채, 직선 위를 수놓은 풍경들, 천연색의 희화화된 풍자, 거침없는 솔직함이 화폭을 채웠다.

8000점이 넘는 작품을 쏟아낸 뷔페의 삶은 아나벨이라는 찬란함이 잠시 머무른, 기실 빽빽한 상흔으로 점철된 생이었는지도 모른다. 아버지의 부재와 어머니의 죽음이라는 송곳이 삶을 관통해나간 탓에 물감 입힌 배경을 긁어내고 또 긁어냈던 건 아닐까. 그림 속 그의 서명이 칼날처럼 뾰족이 솟아오른 건 죽음을 벼리듯 삶을 살아왔기 때문은 아닐까.

존경과 찬사에서 한순간 경멸과 비난으로 태도를 바꾼 이들에게 둘러싸인 그의 삶은 또 어떤가. “증오도 사람들이 나에게 준 훌륭한 선물”이라 말하며 자신의 신념을 고집스레 꺾지 않았던 그는 아마도 기도하듯 직선을 그어 내려갔을 것만 같다. 그래서 사람 없는 그의 풍경화 속 직선들이 이따금 슬프게 느껴졌다. 죽음을 환기시키는 삶이 때로 슬프듯이.

그의 그림을 보고 문득 그림책 ‘나는 죽음이에요’의 ‘죽음’이 떠올랐다. 어여쁜 소녀처럼 그려진 ‘죽음’은 “삶이 삶인 것처럼 죽음은 그냥 죽음”이라며 동물에게, 숨어있는 이에게, 오래 산 이들에게, 솜털이 보송한 아이에게, 뱃속의 생명에게도 상냥한 손을 내밀며 곁에 머문다. 함께 떠나기 위해 ‘죽음’은 때론 주름이 많은 이를 부축해 주며, 때론 여럿의 손을 둥글게 맞잡고 하나가 된 채로, 걸을 수 없는 아이는 가슴에 꼭 안고서, 가슴으로 사랑하는 법을 이야기해 주며 길을 나선다.

어떤 사람들은 ‘죽음’을 보기 위해 불을 밝히기도, 자신을 지나치기를 바라며 문을 닫기도 하지만 “삶과 ‘나’는 하나”이기에 ‘죽음’은 결코 피할 수 없다. 그때 다정한 ‘죽음’의 목소리가 들려온다. 다만 사랑만은 ‘나’를 만나더라도 절대 죽지 않는다고 말이다. 사람은 언젠가 죽지만 그 사랑은 계속 남아있기에.

뷔페의 삶과 그림이, ‘나는 죽음이에요’의 ‘죽음’이 그렇게 말을 건네 왔다. 끝까지 자신을 믿고 나아간 굳건한 직선과 거칠게 긁어낸 노란 배경 속 고요한 여인의 모습으로, 소녀처럼 고운 색감의 정성스런 그림으로 삶과 죽음은 하나이며 사랑은 영원하다는 것을, 그러니 이걸 믿고 지친 삶일지언정 살아가 보라고 고된 하루를 매만져 주었다. 다정한 죽음이 선물처럼 삶의 뒤편으로 한걸음 차분히 다가왔다.

댓글

(0) 로그아웃